El anarquismo es un conjunto tanto de principios generales y conceptos fundamentales que prevén la abolición del Estado y la eliminación de toda autoridad política, económica, espiritual o moral de la vida social, como de métodos prácticos para llevar a cabo esta idea.

Etimológicamente, ἀν (an) y ἄρχή (arkhé) son palabras griegas que juntas significan literalmente «sin dominio». «Arkhe» es poder, no en el sentido de organización como tal, sino en el sentido de dominación, imposición, gobierno desde arriba. «Anarquía» significa «sin Estado, sin dominio y sin violencia sobre la sociedad»; así es como debería traducirse aproximadamente esta palabra al español.

LA BASE FILOSÓFICA DEL ANARQUISMO.

No existe una única filosofía del anarquismo como tal. Los teóricos anarquistas, a lo largo de la historia de este movimiento, en última instancia solo coincidían en la idea de la necesidad de eliminar el poder de la vida de las personas. Los anarquistas pueden compartir los mismos objetivos e ideas sobre el camino para alcanzarlos, pero las bases filosóficas y los argumentos pueden ser completamente diferentes. Basta con comparar las opiniones de al menos algunos de los principales teóricos del anarquismo.

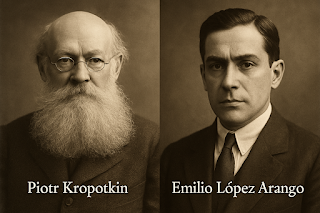

Así, por ejemplo, Bakunin se inclinaba por la tradición neohegeliana, aunque integraba elementos de otras visiones filosóficas. Kropotkin, por el contrario, se autodenominaba positivista, aunque tenía poco que ver con el positivismo en el sentido tradicional. Partía de una concepción filosófico-ética de la vida, más bien biológica: dedicó mucha atención a criticar el darwinismo social con su elogio de la «lucha por la existencia», oponiéndole una tradición que se remonta a Lamarck y supone la adaptación a la naturaleza y la armonía con ella.

Si examinamos las posiciones de los anarquistas de la segunda mitad del siglo XX o de quienes participaron en el movimiento de 1968, encontraremos partidarios de las más diversas visiones filosóficas: adherentes de la Escuela de Frankfurt, existencialismo, situacionismo, seguidores de las ideas de Michel Foucault, etc. Todos los anarquistas que había entre ellos compartían el mismo objetivo: afirmar y difundir el modelo anarquista de sociedad y la idea del camino revolucionario para la transición hacia él. Kropotkin intentó hacer un gran y heroico esfuerzo: se propuso formular el «anarquismo científico», como él lo llamaba, aunque es dudoso que tal construcción pudiera realmente erigirse. Por lo tanto, probablemente sería incorrecto hablar de una única filosofía del anarquismo.

Sin embargo, se puede afirmar que, de una forma u otra, todos los tipos de anarquismo tienen una base filosófica común. Y esta surgió mucho antes del propio anarquismo, en la Europa medieval, cuando entre los escolásticos estalló el famoso debate filosófico entre nominalistas y realistas, es decir, entre quienes consideraban que los conceptos generales existen realmente (realistas) y quienes creían que solo existe lo singular, lo particular, y los conceptos generales son solo una designación común, una suma de lo particular e individual (nominalistas).

Si trasladamos este debate al problema de la existencia humana, la cuestión principal de toda la filosofía no sería la cuestión de la primacía de la materia o la conciencia. Sonaría diferente: ¿es primario el individuo, la individualidad, o una cierta comunidad en la que el ser humano entra quizás desde su nacimiento y a cuyas leyes está obligado a someterse?

ANARQUISMO Y LIBERALISMO.

Dos ideologías aparentemente diametralmente opuestas, como el anarquismo y el liberalismo, en la cuestión de la primacía del individuo o la sociedad, parten de la misma premisa: para ellos, la personalidad humana es primaria. Pero aquí es donde comienzan las principales divergencias, porque surge la siguiente pregunta: ¿cómo se relacionan estas personalidades entre sí? Después de todo, el ser humano no vive solo, es un ser social. Y como vive en sociedad, debe construir de alguna manera sus relaciones con otras personas.

¿Cuáles son los principios de estas relaciones? Aquí es donde el anarquismo y el liberalismo divergen de la manera más radical. El liberal dirá que la personalidad es egoísta: las personas son por naturaleza tales que construirán relaciones basadas en la jerarquía, el dominio, e inevitablemente los fuertes por naturaleza oprimirán a los más débiles en todas las relaciones humanas. Por lo tanto, para el liberalismo, cierta jerarquía es natural e inevitablemente se establecerá en la sociedad humana. Así, los liberales, por mucho que critiquen al Estado, en esencia también son «arquistas», es decir, partidarios del dominio. Incluso si no se ejerce en forma estatal, si cada persona es un Estado para sí misma, entonces incluso el liberal más extremo aceptaría finalmente tal forma de dominio.

El anarquista, por el contrario, parte de otro principio. Considera que todas las personas, precisamente en virtud de su existencia, tienen desde el principio derechos iguales a la vida, simplemente porque llegaron a este mundo, aunque no se les preguntó si lo querían o no. Y si alguien es más fuerte y otro más débil, alguien es más talentoso en algunas áreas y otro es inferior en otras, esto no es culpa ni mérito de las mismas personas que poseen esas cualidades, sino que son las circunstancias, una cierta situación vital establecida. Esto no debe afectar el derecho de estas personas a la vida, a tener igualdad de oportunidades para vivir en armonía entre sí y con la naturaleza, y para satisfacer sus necesidades en pie de igualdad.

El anarquismo, en este sentido, no uniformiza al ser humano; no es la idea de que todas las personas deban vivir igual porque todas tienen las mismas necesidades. El anarquismo aboga por la igualdad de lo diferente; este es su principio fundamental. Precisamente por eso, los anarquistas consideran, a diferencia de los liberales, que las personas pueden unirse y formar sociedades no según el principio del dominio mutuo, sino sobre la base de la interacción, el acuerdo racional y la organización armoniosa de las relaciones entre sí y con el mundo circundante. Esta es la base filosófica que será común a todos los verdaderos anarquistas, independientemente de las escuelas filosóficas a las que pertenezcan o de las opiniones filosóficas que sostengan.

LA LIBERTAD EN EL ANARQUISMO.

Lo más importante para el anarquismo es el concepto de libertad humana. ¿Qué es la libertad para el anarquismo? Existen innumerables definiciones de libertad. Todas se pueden dividir en concepciones de «libertad de» y «libertad para». La «libertad de» es, por ejemplo, lo que entendemos por libertades civiles: libertad de prohibiciones, restricciones, persecuciones, represiones, imposibilidad de expresar su opinión, imposibilidad de hacer algo. Por supuesto, esta libertad es reconocida por los anarquistas, pero es, por así decirlo, una «libertad negativa».

Pero, a diferencia del liberalismo y de cualquier democracia en general, los anarquistas no se limitan a esto. Ellos tienen concepciones de la libertad positiva, la «libertad para». Es la libertad de autorrealización: la posibilidad para el ser humano de realizar su potencial interior, que lleva dentro, sin restricciones externas. Es la posibilidad de construir libremente su propia vida en armonioso acuerdo con otras personas igualmente libres. Es decir, para el anarquista, la libertad no es algo que termina donde comienza la libertad del otro.

La libertad en la concepción del anarquismo es inseparable. La libertad de una persona presupone la libertad de otra persona y no puede ser limitada por ella. Resulta que la libertad de cada uno es una condición para la libertad de todos. Y la libertad de todos, a su vez, es una condición para la libertad de cada uno. La autorrealización, la posibilidad de llegar a acuerdos, asegurando el curso del desarrollo de la sociedad, esta es la base de la libertad positiva anarquista. En este sentido, todo anarquista es un poco voluntarista. Después de todo, parte de la base de que el desarrollo de la sociedad puede estar determinado por decisiones acordadas de las propias personas, y no por «leyes» externas a ellas.

Los anarquistas suelen considerar que no existen leyes férreas de la historia. No debe haber nada que no dependa absolutamente de la voluntad humana. Los anarquistas creen que el desarrollo de la sociedad en su conjunto, si hablamos de las reglas de su funcionamiento, depende única y exclusivamente de las propias personas. Es decir, si las personas se ponen de acuerdo sobre cómo debe desarrollarse la sociedad, serán capaces de hacer todo lo que quieran. Naturalmente, pueden existir ciertas limitaciones, digamos dictadas por la naturaleza, y el anarquismo no lo niega. Pero en general, los anarquistas reconocen, de una forma u otra, el voluntarismo colectivo.

LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD.

Todos los principios del anarquismo encajan en la tríada de la Gran Revolución Francesa: Libertad, Igualdad, Fraternidad. Sin embargo, aunque la Revolución Francesa lo proclamó, la realidad de la misma Francia contemporánea, aunque haya inscrito este lema en su escudo, difiere fundamentalmente del contenido de los principios proclamados.

La sociedad contemporánea considera que existe ante todo la «libertad de», y su contenido principal es la libertad de restricciones al emprendimiento. Afirma que la igualdad es ante todo igualdad ante la ley, y nada más, y la fraternidad es algo completamente abstracto, que más bien recuerda los mandamientos de Jesucristo, o simplemente una fórmula carente de sentido práctico. Después de todo, la sociedad moderna se basa en la competencia, y si una persona es competidora de otra, difícilmente puede ser llamada hermano.

Aunque la Gran Revolución Francesa no la hicieron los anarquistas y no fueron ellos quienes formularon el lema, esta tríada corresponde en mayor medida al ideal anarquista, y no cada parte por separado, sino precisamente en la conjunción e interrelación de estos conceptos. En el anarquismo, la libertad no existe sin igualdad. Como dijo el teórico anarquista Bakunin, «la libertad sin igualdad es privilegio e injusticia, y la igualdad sin libertad es un cuartel». Libertad sin igualdad es libertad de los desiguales, es decir, la construcción de jerarquía. Igualdad sin libertad es igualdad de esclavos, pero es irreal, porque si hay esclavos, hay un amo que no es en absoluto igual a ellos. La verdadera fraternidad es incompatible con la competencia, que se deriva de la libertad entendida como libertad de empresa y de la igualdad ante la ley. En el anarquismo, libertad e igualdad no se contradicen. Son principios fundamentales del anarquismo.

ANARQUISMO Y POLÍTICA.

Los anarquistas suelen negar la política, diciendo que se basa en la idea de una organización social basada en el dominio. Algunos prefieren autodenominarse antipolíticos. La razón por la que se rechaza el poder unipersonal, ya sea monárquico o dictatorial, es bastante simple. Como formuló en su momento Mark Twain con agudeza: «la monarquía absoluta sería la mejor forma de organización social si el monarca fuera la persona más inteligente, más bondadosa de la tierra y viviera para siempre, pero esto es imposible». El despotismo no sirve porque el déspota tiene sus propios intereses y actuará en nombre de esos intereses. Las personas bajo un sistema despótico no son libres y, por lo tanto, no pueden ser aceptadas por el anarquismo.

Con la democracia hay otro problema. A primera vista, el anarquismo no debería negar la democracia, porque la democracia es el poder del pueblo y el propio pueblo decide cómo debe desarrollarse la sociedad. ¿Dónde está el problema? Herbert Marcuse dijo una vez: «La libertad de elegir amo no elimina la existencia de amos y esclavos». La democracia también es «cracia», es «arqué». La democracia también es poder y dominio del hombre sobre el hombre, es decir, una sociedad de desiguales.

Cualquier democracia representativa parte de la base de que el pueblo solo es competente para elegir a sus dirigentes. Luego, los dirigentes proponen un programa de acción u otro, que el pueblo aprobará en las elecciones votando por un partido u otro, después de lo cual este grupo de personas competentes recibe el derecho de gobernar la sociedad en nombre de la propia sociedad.

La soberanía es indivisible: esta es la posición fundamental de cualquier teoría del Estado. El órgano superior siempre puede anular la decisión del inferior. La primera posición de estas teorías es la representatividad, el gobierno en nombre de las personas. La segunda posición es el centralismo, es decir, la toma de decisiones no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, no mediante la recopilación y ajuste de impulsos de base, sino mediante la formulación de tareas nacionales generales. Estos dos momentos son característicos de cualquier democracia representativa, y el anarquismo los niega.

Los seguidores del anarquismo oponen a esto la anarquía, es decir, la autogestión general como sistema. De hecho, el concepto de «anarquía» puede ser reemplazado por el concepto de «autogestión». Ninguna decisión que afecte los intereses de un grupo determinado de personas puede ni debe ser tomada contra la voluntad de esas personas y sin que ellas participen en la toma de decisiones. Este es el principio de la autogestión.

A lo largo de los diferentes períodos de existencia del anarquismo como corriente social, la institución de la autogestión se ha llamado de diferentes maneras. Se trata de una reunión de personas a las que afecta directamente un problema determinado. En la actualidad, en la mayoría de los grupos anarquistas se acostumbra a llamar a estas reuniones asambleas.

Los anarquistas suelen enfrentarse a este problema: su terminología no siempre se «traduce» a la terminología dominante de la sociedad contemporánea, y hay que buscar conceptos de significado cercano. Por eso, algunos anarquistas dicen que abogan por la «democracia directa», aunque esto es incorrecto, porque democracia ya es «cracia», poder, dominio.

En su momento, el anarcosindicalista Rudolf Rocker definió el poder como «monopolio de la toma de decisiones», al igual que la propiedad es monopolio de la posesión. Si existe un monopolio para tomar decisiones que afectan a otras personas, eso ya es poder, incluso si la decisión es tomada por mayoría de votos y refrendada por referéndum. En este sentido, los anarquistas no son partidarios de la democracia directa. Son partidarios de la autogestión.

ANARQUISMO Y ANARQUÍA.

Usualmente, las palabras «anarquía» y «anarquismo» en la percepción común se asocian con la violencia, con la coacción violenta de las personas para vivir según un modelo dictado. En realidad, esta opinión dista mucho de la verdad. El anarquismo parte ante todo de la libertad de la personalidad humana y, en consecuencia, no se puede obligar a nadie a ser su partidario. Por supuesto, los anarquistas cuentan con que sus ideales serán compartidos tarde o temprano por la mayoría de las personas, que aceptarán este modelo. Pero el anarquismo es algo estrictamente voluntario, sin ninguna coacción para aceptarlo.

Existe la comprensión de la anarquía como caos. Periódicamente, cualquier conflicto se llama anarquía: ausencia de orden, poder, discusión de problemas. En otras palabras, se asocia la anarquía con el caos y la violencia. Esta es una de las interpretaciones erróneas que tienen poco que ver con la teoría anarquista. Estos mitos fueron creados en gran medida por los opositores del anarquismo para desacreditar esta idea.

El filósofo alemán Immanuel Kant, que no era anarquista y consideraba este ideal irrealizable, dio sin embargo una definición completamente justa: «La anarquía no es caos, es orden sin dominio». Esta es hasta hoy la definición más precisa del concepto. Se trata de un modelo que supone la existencia autodeterminada, autogestionada de las personas en sociedad sin coacción ni violencia sobre ellas.

Todos los partidarios de la organización estatal de la sociedad -desde los comunistas-estatistas radicales de «izquierda» hasta los nazis de «derecha»- son «arquistas», es decir, «partidarios del poder», defensores de la existencia del poder del hombre sobre el hombre.

Los anarquistas, como seguidores de la forma de organización social sin Estado, forman un espectro tan amplio como la diversidad de estatistas. Se autodenominan anarquistas personas adherentes a corrientes muy diversas, y representan el propio anarquismo de manera diferente pero a todos y todas los une su identificación con la lucha proletaria por su emancipación de la opresión y explotación del Estado y el capitalismo y, mas temprano o más tarde, confluyen en la organización anarquista obrera.

LA AUTOGESTIÓN EN EL ANARQUISMO.

Por comunidad se entiende la asamblea de residentes de un barrio, un distrito, trabajadores de una empresa, etc. Es decir, cualquier grupo de personas que de una forma u otra se enfrenta a un problema o quiere hacer algo debe, desde el punto de vista de los anarquistas, tomar decisiones en su asamblea general. Diferentes anarquistas tienen actitudes diferentes hacia el proceso de toma de decisiones, pero todos, de una forma u otra, aspiran idealmente al principio de consenso. Esto es necesario para que las personas puedan discutir todas las cuestiones con calma, sin presión, sin prisa, sin apremios, para llegar a una decisión que satisfaga a todos en cierta medida… Pero esto no siempre es posible.

No se puede llegar a una decisión unánime sobre todos los temas. En caso de desacuerdo, son posibles diferentes opciones. En la vida real podemos citar la experiencia de las cooperativas de consumo, las colectividades en Aragón y Valencia durante la Revolución Española, los primeros kibutz, la comuna de Niederkaufungen y varias otras… He aquí, por ejemplo, una posibilidad: las cuestiones fundamentales se resuelven por consenso, las secundarias mediante votación. Aquí, de nuevo, son posibles diferentes variantes. La minoría puede igualmente aceptar cumplir la decisión contra la que se pronunció, por supuesto, si su desacuerdo no es de carácter totalmente fundamental. Si lo es, entonces puede salir libremente de la comunidad y crear la suya. Al fin y al cabo, uno de los principios de las comunidades anarquistas es la libertad de entrar y salir de ella, es decir, nadie puede obligar a una persona o grupo de personas a pertenecer a esta comunidad. Si no están de acuerdo en algo, pueden salir libremente.

Si hay desacuerdos graves, se toma una decisión temporal por mayoría durante un plazo determinado. Al cabo de un año, la cuestión se vuelve a plantear, la posición de las personas puede haber cambiado durante ese tiempo, y podrán llegar a algún consenso.

Existe otra variante: la mayoría y la minoría cumplen sus decisiones, pero la minoría habla solo en su nombre, es decir, existe plena autonomía de cualquier grupo, incluido cualquier grupo dentro de la comunidad anarquista.

El anarquismo postula la autogestión no solo a nivel de base. Este principio debe actuar «de abajo hacia arriba» y abarcar de una forma u otra a toda la sociedad. Este principio de autogestión no existe sin el segundo principio, igualmente fundamental, que se llama federalismo.

La comunidad anarquista como base de la sociedad humana no puede ser demasiado numerosa: es difícil imaginar la toma de decisiones general por asamblea dentro de grandes estructuras. Los antiguos griegos ya decían que la polis debía ser «abarcable». Por lo tanto, el principio de autogestión está indisolublemente ligado al principio de federalismo.

¿Qué es el federalismo en el sentido contemporáneo? Los estatistas dicen que es un principio de organización estatal según el cual diversas partes del Estado pueden elegir sus propios órganos de gobierno respetando las leyes comunes. Para los anarquistas, el federalismo es algo diferente. Es la toma de decisiones «de abajo hacia arriba» mediante la coordinación de los impulsos que vienen de abajo. Según este principio, el «arriba» no puede anular la decisión del «abajo». El «arriba» (o mejor dicho, el «centro») no ordena, no dirige; solo coordina las decisiones que vienen «desde abajo», de las asambleas. De hecho, con esto ya no hay ni «arriba» ni «abajo». Solo hay coordinación «desde abajo», ajuste de decisiones.

Si hay una cuestión concreta que afecta los intereses de una comunidad determinada y que esta comunidad puede resolver por sus propios medios, sin recurrir a ayuda externa de otras comunidades, entonces dicha cuestión se resuelve de manera absolutamente autónoma y soberana por la propia comunidad. Aquí nadie puede ordenarle cómo resolver este asunto.

Si la cuestión afecta también a otros, rebasa el marco puramente local, entonces es necesario coordinación y esfuerzos conjuntos de varias comunidades. Estas comunidades deben coordinar sus decisiones y llegar a una opinión común. ¿De qué manera? Esto ocurre mediante delegados elegidos por las asambleas generales. El delegado no tiene nada que ver con el diputado. Se elige de manera puntual para cumplir una tarea concreta: transmitir a la conferencia de delegados de todas las comunidades interesadas el punto de vista de su grupo. El delegado no decide nada por sí mismo y no tiene derecho a violar la decisión de la asamblea que lo envió. Cada comunidad local puede tanto aceptar la decisión acordada en la conferencia como rechazarla. En este sentido, la sociedad anarquista se diferenciará de la contemporánea, que tiende a tomar decisiones lo más rápido y eficientemente posible. La elaboración, la comprensión común y la participación de todos son mucho más importantes que la velocidad.

ANARQUISMO Y ECONOMÍA.

La mayoría de los anarquistas son opositores radicales tanto a la economía de mercado por un lado, como a la planificación centralizada por el otro. El anarquismo supone un principio completamente diferente de economía, producción y satisfacción de necesidades. Funcionan los mismos dos postulados de autogestión: autonomía de la comunidad de base y federalismo. Si una comunidad puede producir con sus propios medios un producto para su propio consumo, debe hacerlo sin la intervención de nadie.

En su momento, el teórico anarquista Kropotkin formuló otro principio. Para la economía contemporánea lo primario es la producción; el consumo es secundario, pues las personas no pueden consumir más de lo que producen. En la sociedad anarquista, la cuestión se plantea de otra manera: el consumo dirige la producción. Ante todo se identifican las necesidades de las personas reales. Es decir, se produce una «planificación», pero se trata nuevamente de una planificación «desde abajo», de determinar lo que realmente necesita no un mercado abstracto, sino personas concretas y vivas. Y son ellas mismas quienes lo deciden, no especialistas ni burócratas. Así, esta lista resumida de lo necesario para los habitantes de la comunidad se transmite a los productores como una especie de «encargo a largo plazo».

En cualquier comunidad existen sus medios de producción. También son autogestionados y autónomos. Este «encargo a largo plazo» es para ellos. El resultado de tal «planificación» es una hoja resumen: qué cantidad de producto debe producirse, qué puede satisfacerse localmente y qué requiere la participación de otras comunidades o coordinación con ellas, así como qué puede proporcionarse a ellas para satisfacer sus necesidades. De este modo federalista, las comunidades se «coordinan» con otras al nivel que sea necesario. La cuestión del dinero en tal sociedad anarquista desaparece, porque se produce precisamente lo necesario para el consumo. Esto ya no es comercio ni intercambio, sino distribución.

Para el anarquismo también es importante el aspecto ecológico. La agenda ecológica ocupó un lugar importante en la teoría del anarquismo desde que Murray Bookchin lo incorporara en la década de 1970. Sin embargo, en cierto sentido esto se deriva de las propias bases de la doctrina anarquista, porque si los anarquistas predican la armonía entre las personas, es natural que también prediquen la armonía con el mundo circundante.

ANARQUISMO Y CULTURA.

Muchos autores han intentado investigar una hipotética reorganización de la economía que permitiría reducir la jornada laboral a cuatro o cinco horas, liberando a las personas que trabajan en sectores no ecológicos o que hoy se dedican a actividades innecesarias en un sistema anarquista: comercio, gestión, finanzas, guerra y servicio policial. Si el tiempo de trabajo se reduce, aumenta el tiempo libre, es decir, se amplían las condiciones para la autorrealización y la actividad cultural. En esta área, el anarquismo no propone nada rígidamente definido. La esfera de la cultura es de plena autonomía. Aquí actúan exclusivamente los gustos de las propias personas, sus preferencias personales. Si las preferencias culturales de las personas son completamente diferentes, es mejor que se separen.

Se pueden admitir cualquier forma de convivencia en igualdad de condiciones y cualquier forma de sexualidad si solo afectan las relaciones de dos personas. Pero hacia las prácticas BDSM, según la lógica del anarquismo, debería tenerse una actitud negativa, porque el dominio en cualquiera de sus formas, aunque sea lúdico, es inaceptable para el anarquismo.

ANARQUISMO Y ÉTICA.

Es conocida la fórmula proclamada por los jesuitas y repetida por los bolcheviques: el fin justifica los medios. Para los anarquistas es absolutamente inaceptable. El anarquista considera que el fin no puede contradecir al medio, ni el medio al fin. Esta es la base misma de la ética anarquista. Sobre los principios de la armonía, los anarquistas pretenden construir las relaciones en su propia comunidad y con el mundo circundante. No es casualidad que Kropotkin escribiera toda su vida un libro sobre ética.

Los anarquistas oponen la ética a la ley. ¿Por qué critican los anarquistas el sistema jurídico? El hecho es que cualquier ley está respaldada por la inevitabilidad del castigo ante su contravención, basada en el derecho asignado al Estado de vengarse. Un anarquista aún puede comprender el derecho de «vindicación», pero la existencia de un instituto profesional de ejecución de castigos desestabiliza y envenena a la propia sociedad. Desde el punto de vista psicológico surge una situación insana: la sociedad humana resulta basada en el miedo y se apoya en él.

El anarquismo prefiere prevenir la infracción. Si esta se comete de todos modos, es necesario evaluar cada caso concreto, y no guiarse por una ley única para todos independientemente de lo que cause y explique una u otra infracción. Es posible que, si una persona comete algo completamente terrible y se le considera peligroso para los demás, sea expulsado de la comunidad. Se convertirá en un paria, algo así como el ostracismo medieval. La mayoría de los anarquistas reconocen el derecho a la autodefensa personal y de la comunidad, aunque con esto no están de acuerdo, por ejemplo, los anarquistas pacifistas.

La defensa debe ser realizada por las mismas personas que viven en estas comunidades. Esto supone sustituir al ejército y la policía por una milicia popular voluntaria.

CONCLUSIÓN.

En los debates sobre la sociedad anarquista se discute a menudo el problema de la falta de preparación psicológica del mundo actual para un modelo tan libre y armonioso de organización social. El sociólogo Zygmunt Bauman llamó a la sociedad contemporánea una “sociedad agorafobica”, es decir, una sociedad donde en las personas hay miedo a las asambleas, incapacidad para resolver problemas y actuar juntos, e ineptitud para el consenso. Las personas prefieren esperar pasivamente que otros resuelvan sus problemas por ellas: el Estado, los funcionarios, los dueños… En la sociedad anarquista, por el contrario, el ser humano debe ser muy activo, dispuesto al diálogo y a la acción independiente. Esto no es fácil. Pero no hay otro camino. De lo contrario, el mundo puede enfrentar el colapso del ser humano social como especie sociobiológica y una catástrofe ecológica. El camino hacia un mundo libre no está predeterminado. Requiere una revolución en la conciencia y una revolución social.

La revolución social anarquista es la eliminación de los obstáculos en el camino hacia una comunidad solidaria de este tipo y la restauración de la sociedad a partir del conjunto atomizado y caótico de individuos disociados de hoy. Por revolución en el anarquismo se entiende no el cambio de gobiernos y gobernantes, no la toma del poder, no un acto político en sentido estricto, sino un profundo vuelco social que abarca el período desde el inicio de la autoorganización de las personas desde abajo en la lucha por sus derechos e intereses concretos hasta la extensión de las nuevas estructuras libres de autoorganización a toda la sociedad. En el curso de este proceso se produce la apropiación por parte de la nueva comunidad libre y autoorganizada que surge paralelamente de todas las funciones del Estado. Pero el objetivo final es inmutable: el surgimiento de la sociedad anarquista.